六盘山高,黄河水甜。

走出传统,又走进传统,承袭了太多传统——贫困与落后代名词的西海固,紧随时代节拍铿锵赶路,“土”与“旧”重生,“新”与“兴”交融:依托独有资源禀赋以创促变、以变增质、以质提效,新兴产业破土拔节,一如这春风送蕊的季节,山花烂漫“山花儿”甜。

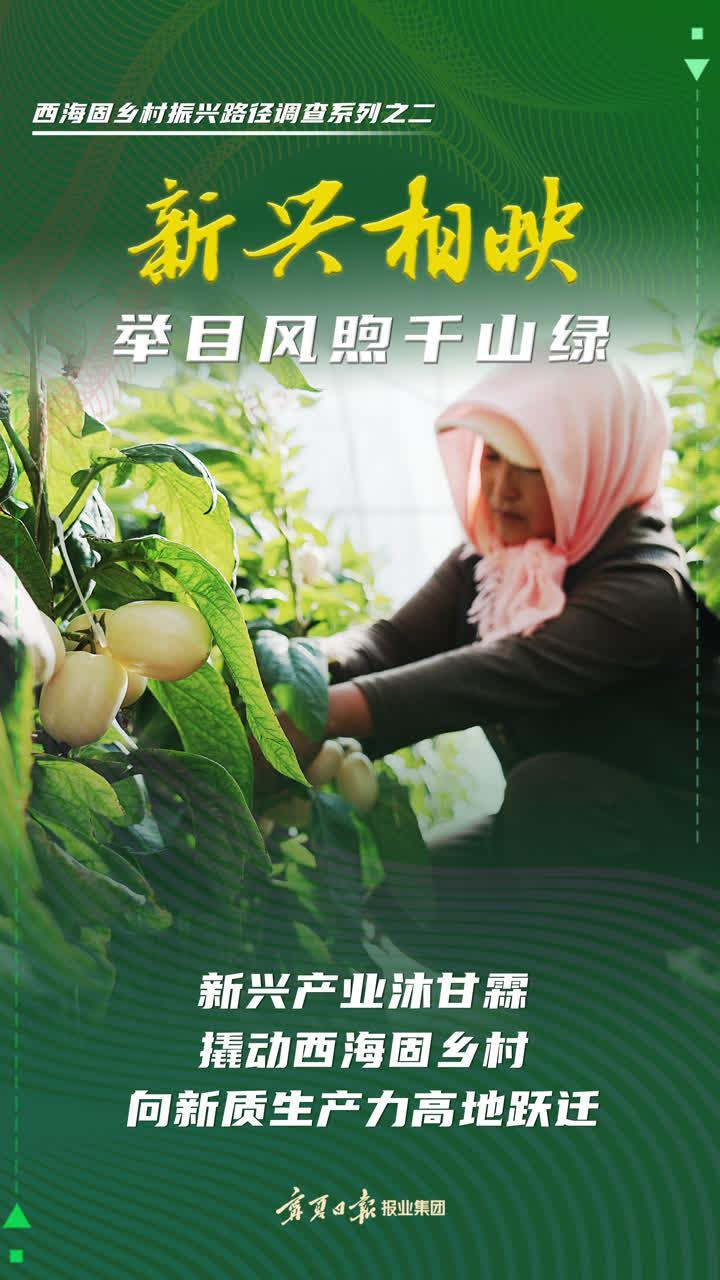

举目风煦千山绿,策马河浅万径喧。城市在变,乡村也在变,一个个项目、一座座厂房、一笔笔订单、一张张笑脸……新兴产业沐甘霖,撬动西海固乡村向新质生产力高地登攀。

新时代,西海固不再遥远!

一颗红梅杏的N种可能

杏花绽放,梁峁尽情铺陈山村故事。

眼下,彭阳县城阳乡杨坪村已完成对红梅杏梦想颜色的填充,静待硕果盈枝。“上个丰收季,我们卖出了超23吨的红梅杏,村里90%的鲜果是通过电商卖出去的!”村会计林艳莉回忆中的“红梅杏颜色”,远不及今年的梦境充实,“只要天气不为难,肯定又是一个丰收年。”生产、销售、运输……好产品连“珠”成串的产业链,带动一方水土富足多方人。

红梅杏,彭阳县的“五特”产业之一,“借道”流域生态经济沟、庭院经济、设施栽培和嫁接改良等途径,将家家户户深嵌其中互为利益共同体,成为名副其实的富民产业。伴随着种植面积的扩大,成长的烦恼随之而来:红梅杏成熟时间集中、鲜果保质期短,农民会种不会销。如何让这一特色产业变“土”成“特”,既是老问题也是新课题,彭阳人没有梦想“天上掉馅饼”。

“靓妆眉沁绿,羞脸粉生红”,彭阳红梅杏外表甜美可爱,果肉细腻多汁,酸甜可口。2014年,彭阳红梅杏成为宁夏唯一入选首批国家地理标志保护工程的地标产品。

杨坪村党支部书记、“90后”的张玮试水在抖音、快手平台打造IP。“你见过26岁就当上村支书的女娃吗?对,就是我……”去年3月起,她把乡村日常拍成短视频发到网上,火了。

火了的张玮,在直播间推销村民自产的红梅杏。“没想到销得这么快!”在以万为计数单位的流量面前,林艳莉既惊讶又惊喜。红艳艳的红梅杏搭乘电商顺风车,把市场从宁夏拓展到了全国;村“两委”班子成员轮番上阵,采摘、打包、销售、运输……1个月时间,全村红梅杏抢“鲜”销罄,还为周边村的红梅杏拓展了销路,村集体收入5万元,皆大欢喜。

“电商是我们培育新兴产业的抓手,现在越来越多的村民也加入进来,拿惯了锄头的手已经学会了拿摄像头。”林艳莉自豪地说。

每年7月,进入成熟期的红梅杏压满枝头,吸引不少游客前来采摘。

如何破解成长的烦恼?只能更快成长。

杨坪村的电商之路,虽解了村民红梅杏“卖难”的一时之急,却难解彭阳县每年逾6000吨产量的一世之需。陈世旺和企业一起“移民”彭阳县,不只是红梅杏四季可尝的长久之计,也是破解其“一世之需”的关键招数。

2023年,作为彭阳县重点招商引资项目,宁夏微元素食品开发有限公司开工建设。彭阳县开设“快速通道”,企业仅用1周时间就办好了正常流程需要20多天才能办妥的各种手续。

为什么到彭阳县投资?

“在熬煮类饮料行业,原材料的品质保证才是企业生存的命脉。”宁夏微元素食品开发有限公司负责人陈世旺解释,看到彭阳红梅杏产量稳定上扬,企业决定以红梅杏赋能产品口味,打有科技含量的“特色牌”:除在企业主打产品“董记酸梅汤”中添加红梅杏外,还利用低温循环烘干技术生产富钾富锶红梅杏条等特色果干产品,确保在不超过60℃的温度下,使红梅杏原有的营养和风味不走样。2024年采摘季,该公司收购农民红梅杏鲜果近千吨。

会议室的桌子上橙色包装的酸梅汤色泽诱人,喝一口酸甜醇厚。“加入红梅杏后,饮料更有营养,也更符合当前消费者对健康饮品的追求。”陈世旺告诉记者,为确保原材料的供应和品质,企业还专门流转了1万亩林地和10亩耕地,建立红梅杏种植基地。

“俊鸟”领飞,天地豁然开朗。“我们正与福建省亚热带植物研究所等机构合作,探索红梅杏在药食同源方面的潜力,计划推出红梅杏汁饮品,再打造一个明星产品。”站在加工车间的玻璃窗外,陈世旺指着繁忙的流水线,向记者描绘红梅杏在食品深加工领域“大展拳脚”的那一天。

企业向上发展,产业向下扎根,红梅杏产业的两种新“活法”,改写的不只是自己的历史。

一只人参果的N种旅途

旱塬上的光阴,往往始于一天的劳作。

“收入提高了不少!”春临塞上,同心县下马关镇五里墩村村民李婷婷娴熟地给人参果抹芽,粉色头巾忽闪忽闪,宛若大棚中盛开的花朵。

同心县地处宁夏中部干旱带核心区,下马关镇位于同心县“东部旱作塬区”。如何使旱塬“土生金”,让“土里刨食”的人们不再愁眉苦脸?2023年,同心县在下马关镇五里墩、南关等21个行政村投资近3亿元,建设设施温棚980栋。与此同时,种什么、怎么种、谁来种,成为当地干部群众的必答题。“来之不易的发展空间,必须让更高效益的产品来填充。”下马关镇党委书记杨明说。

“人参果?《西游记》里吃了能长生不老的那个果子?”村党支部书记上门动员种植人参果时,李婷婷开玩笑般反问,随即拿起手机开始查。人参果,是茄科的一种水果,具有丰富的营养价值……好像能挣钱!李婷婷心底的算盘珠子被轻轻拨动:“咱们这里没种过,这种‘外来户’能种活吗?卖给谁?”

当年,下马关镇建立“1+5+1+1+N”机制:第一个“1”是一名镇党委班子成员,“5”是5个干部,第二个“1”是一个技术员,第三个“1”是一名村党支部书记,“N”是若干个种植设施大棚的群众。镇党委发挥上述联动机制的作用,把宁夏农科院、甘肃农科院等科研院所的专家团队请进下马关镇,推动人参果种植不亏钱、能盈利,群众有钱赚、产业上规模、产品闯品牌。

技术服务有保障、农民自身有想法,一株株人参果就这样扎根旱塬,舒枝开花。

“刚开始,有点累、有点难,也有点心慌。”有温棚种植经验的李婷婷面对这个“外来户”仍有些手忙脚乱。人参果从挂果到成熟的4个月时间里,需要天天打理,掰掉吸收过多养分的枝条。李婷婷马不停蹄,一个人实在忙不过来就雇人帮忙,心中却生出些许懊悔,且更加担心:万一种不好,还得赔本、赔工钱!

同心县下马关镇五里墩村村民李婷婷在大棚里给人参果抹芽。今年,同心县人参果种植面积已达到717亩、239棚。

2024年春,李婷婷种的第一茬人参果成熟,客商不请自来:“客商说了,咱们这里的人参果形状、味道都是一流的,要卖到大城市的大超市里。”这一年,李婷婷的家庭账本因为人参果多了5万元的收入;新疆、北京、福建、浙江等地消费者的餐桌,摆上了来自同心县“东部旱作塬区”的农产品,同心农产品的牌子因“果”得福。

看到人参果是“金果果”,更多的村民开始把人参果“请”进家,全县种植面积增至717亩、239棚。今年3月25日,同心县在五里墩村设施农业基地举办特色农产品人参果宣传推介活动,杨明和镇党委班子成员商定,引进人参果深加工项目,让产业链再长一些、让农民的收入再高一些……

落地旱塬的人参果,并未像《西游记》中那样落地遁迹,而是落地生金、花开富贵。

一壶手工醋的N种故事

“土”,并不是一个耀眼的词汇。

当“土”和食物连接,“土”字背后蕴藏的巨大商机便有了一展身手的机遇。

近日,隆德县凤岭乡李士村。远远地,醋香从醋坊溢出。沿途的墙绘上,古法酿醋、古法榨油的工艺被精心描绘,背后的故事被生动讲述。

手工醋、土蜂蜜、石磨面粉、桃核制品、土鸡蛋、肉鸽等“凤岭八珍”乡村产业的发展,使村民的生活越来越好。

“醋坊里蒸腾着醇香,古油坊的石磨碾过胡麻籽。”这不仅是记载,也是记忆,更是传承。

凤岭乡地处六盘山西麓,四面环山,有用深井水酿醋的传统。炊烟袅袅,酿醋技艺在一代又一代村民手中传承。“已有上百年历史,从来没想过做醋能挣多少钱。现在发展醋产业,确实让传统手艺重焕生机。”从李士村党支部书记齐永新口中,我们不仅听到村里的酿醋史,还听到了村史和一些远去的传说。

2018年,隆德县一次性给李士村拨付200万元,用于发展壮大村集体经济。

这笔钱怎么用才能花在刀刃上?村委会决定开办醋厂,用土方法酿醋。“最初想法很简单,认为每家每户都要吃醋,建醋厂应该能运营。”齐永新说,与村“两委”班子成员、村民代表商议后,村里决定以“党支部+合作社+村民”模式,将资金量化成4000股,其中村民占85%,村集体占15%,将村里闲置的校舍改造成生产车间,聘请了村里5名酿醋能手,开干!

煮曲、制曲、发酵、拌曲、淋醋……古老的制醋方法被一丝不苟运用,古老的技艺传承被淋漓尽致发挥。2018年8月,当醋味开始在村里飘荡,个别村民说起了风凉话:各家各户都在酿手工醋,就没卖上过好价钱,村委会建醋厂是不是为了完成任务?纯粹是浪费粮食糟蹋钱!

事实最终给出答案:首月成功产出1500斤纯粮醋,很快销售一空。

在现代产业与传统工艺的对话中,这个属于李士村的新兴产业不仅立了起来,还实现了村集体增收的破局。“农历腊月二十六分红那天,村部挤了五六百人,当时的场景,让我这辈子都难忘。”回忆起村里首次分红的场景,齐永新仍难掩激动。

通过本土产业的发展,村民的住宿环境发生了很大的变化。

尺有所短,寸有所长。李士村发挥“土”的长处,不仅把土法酿醋发扬光大,还将传统胡麻油压榨技艺与魏氏砖雕等传承结合,打造非遗研学基地,带动乡村旅游收入增长;培育电商人才,组建专业团队,推动村里的石磨杂粮面、手工醋等产品寻找更有故事的诗与远方……

让传下来的好东西走向更大的市场,将乡村的资源优势转化为新兴产业优势,李士村做到了,更多村庄也做到了。

西海固产业,新兴相映风正起。